DEL ARAGÓN AL ESCA. NOTAS SOBRE LA ACTIVIDAD NAVATERA. GANCHEROS EN EL RÍO ARAGÓN

|

| Navateros chesos en el río Aragón Subordán, 2024 |

Cuando se abarca el tema de las navatas o almadías (1) se alude a un “tiempo inmemorial”, o a “la noche de los tiempos” para reflejar la antigüedad de este sistema de transportes. Y es que, por referirnos solo a Europa meridional, se sabe, por un estudio de restos arqueológicos de madera de roble encontrados en la ciudad de Roma, que los antiguos romanos eran grandes consumidores, y también conocemos que dicha madera ya fue flotada hacia el año 50 después de Cristo desde las montañas del Jura, al este de Francia, a más de 1700 Km. de distancia, por los río Saona y Ródano. Práctica que ha sido común de los “rattieri”, en Italia, que transportaban madera a través del río Piave hasta Venecia; en Francia los experimentados "radeliers" de Cominges que la transportaban por el alto Garona; y también en Alemania, en Austria...

|

| Ilustración publicada por Severino Pallaruelo en "Las navatas, el transporte de troncos por los ríos del alto Aragón". |

En España, al no existir ríos tan caudalosos como en Europa, hubo que agudizar el ingenio para transportar por ellos la madera a larga distancia puesto que por el transporte terrestre en carretas tiradas por bueyes o machos no iban más allá de 5 o 10 leguas. Pero, ¿qué se sabe de los inicios de este oficio? Poner una fecha al inicio del transporte de madera en almadías o navatas, no resulta fácil. La poca documentación al respecto ha hecho que los autores que han tratado la temática no se arriesguen a puntualizar fechas concretas. Pero el propio nombre con el que se nombra a estas balsas, almadías o navatas nos ayuda a poner algo de luz en el asunto. Si atendemos a la voz “al ma`diya”/almadía, que es como se nombraba a estas balsas en árabe, aparece ya citada por el geógrafo andalusí Al-Idrisi en el siglo XII; de allí que podamos afirmar que, al menos, la actividad almadiera estuvo presente desde la dominación musulmana en la Península Ibérica. Un nombre que se ha conservado hasta la actualidad, al hablar del tráfico de madera por el curso de los ríos pirenaicos, desde el río Gállego hasta Navarra. Otro tanto podemos decir si atendemos a la voz navata, navae, originaria del latín, “navis” ( nave,barco), que ha estado presente en los ríos del Sobrabe y Ribagorza desde que se fue formando su lengua autóctona a partir del latín. Motivo por el que es más que probable que el transporte de madera por los ríos en navatas nos indique que el oficio de navatero ha tenido una continuidad ininterrumpida desde los tiempos de la Roma Imperial, es decir, desde hace unos 2000 años.

|

| Museo diocesano de Jaca. Frescos románicos de Baguéss. Elaboración de tablas para la construcción del Arca de Noé |

Hay que pensar que en la antigüedad se consumían enormes cantidades de madera: barcos, encofrados, vigas y soleros de haya para la la construcción de edificios, así como infinidad de objetos de uso doméstico, agrícola o artesanal: carros, yugos de bueyes, arados, prensas de vino y de aceite, barriles, cubos y toda clase de instrumentos imaginables. Y ya en el siglo XX, madera para postes de telégrafos, de teléfonos y traviesas para el ferrocarril. Una materia prima que en muchos casos no se producía cercana a las ciudades, por lo que sus habitantes tuvieron que buscarla en los bosques pirenaicos.

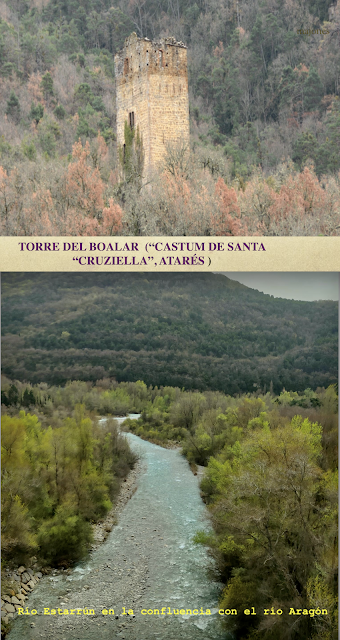

La noticia más antigua que conozco sobre el transporte de madera por el río Aragón nos retrotrae a la Baja Edad Media. En efecto, de ello nos da cuenta Alberto Gómez: "... en plena etapa feudal siglos XI-XII se fundó el Castum de Santa Cruziella (próximo a Atarés). Entre las rentas y monopolios que disfrutaba su señor, los textos citan un molino harinero y un ligadero para hacer nabatas en el río Aragón dejando intuir posibles peajes cobrados al tránsito de las maderas ..." Una ubicación nada extraña dada la relativa proximidad en la que se encuentran los "pacos" de Oroel y de San Juan de la Peña, donde abundan pinos y abetos, y donde, además, aumentaba la garantía de navegación gracias al aporte de caudal añadido que suponía la cercana convergencia del río Estarrún que recoge las aguas del valle de Aísa.Fueron los aragoneses, ansotanos y chesos los primeros en descender con navatas por tierras Navarras y los que controlaron el tráfico, hasta que en el siglo XVIII se incorporaron roncaleses y salacencos.

Entre los testimonios más antiguos que hacen alusión a la navegabilidad por el río Aragón se encuentra el de Motet en el siglo XVII, recogido por Idoate en 1979, donde afirma que el río Aragón era navegable en 1237. Algo que también sugiere David Alegría, quien no descarta que la “navi” empleada en las reparaciones de la presa del molino de Tiermas (de Sangüesa) en 1284 fuera en realidad una almadía. De forma inequívoca se constata desde 1337 el paso de almadías de largo recorrido por aguas del río Aragón en Sangüesa, por chesos y ansotanos. Así, en su árcal , en 1349, se establece la tasa de 0,8 sueldos por fusta, que debían pagar los almadieros en compensación por los daños que causaban al pasar por la presa. Unos peajes que en 1354 quedaron ajustados con los mercaderes de Hecho y Ansó en "Un sueldo por fusta grande y la mitad por cada una de las pequeñas". Por otra parte, el siglo XIV fue un siglo en el que el paso de navatas por Sangüesa fue escaso, pues en el mes de abril de 1359, tan solo se contabilizaron 225 fustas, y en 1370 y 1371, ninguna. Algo que nos lleva a pensar que la economía todavía se veía resentida por la Peste Negra de 1348, que diezmó a la población aragonesa en un un 35% y a la navarra en un 50%. A lo que se añadía la dificultad e inseguridad que suponía atravesar el reino de Navarra, en esos momentos en continuas guerras y conflictos territoriales con los reyes aragoneses.

Superados los tiempos de crisis, el 4 de noviembre de 1466, reinando en Aragón Juan II, el tráfico navatero por el Aragón hacia el Ebro se reanuda con fluidez . De ello da muestra la anotación sobre las estrictas exigencias que ponían a los navateros del Pirineo la cofradía de fusteros, cuberos y maestros de casas de Zaragoza para asegurarse de la calidad de la madera que compraban, según las cuales las maderas “solo se podían talar desde la última semana de junio hasta fin de enero, en menguante y buena luna, en tierra que no estuviera mojada, en día claro y de medio día abajo, pues de lo contrario, se rompería el pacto”. Curiosamente, esta referencia a la influencia lunar sobre el corte de la madera en la calidad de los troncos se repite en siglos posteriores. Hay que tener en cuenta que en los contratos, de manera explícita, se especificaba que" la madera debía de ser de buen cuerpo, es decir: bien serrada, no teñida en pluvias, sin podredumbres o quebrantos (Ayuntamiento de Jaca) pues, de lo contrario, era rechazada o vendida por un precio menor que el pactado.

Lo que no cambiaba, pues más bien iba en aumento, fueron las numerosas pugnas y forcejeos con los señores o concejos de las márgenes de los ríos por donde pasaban las navatas. Unas veces por los daños que ocasionaban en azudes y represas al descender con las navatas, y otras por los peajes que debían pagar cuando pasaban por debajo de los puentes (Pontazgo) por los dominios del señor de un castillo, (Castillaje) o por los dominios del merino, (Merinaje). Peajes que se saldaban bien pagando dinero o dejando uno o dos maderos de los que formaban las navatas; a lo que había que añadir los costosos aranceles que debían pagar al entrar y salir del reino de Navarra, en Sangüesa y Tudela. Motivo por el que en 1495, el Concejo de al Villa de Hecho se quejaba amargamente, además de originar continuos pleitos. Quejas y recelos que eran recíprocos, pues en 1604, a requerimiento del Concejo de Berdún, el notario levantó acta de que los chesos habían derribado con sus almadías un puente de maderos cortando las cabras que servían de pilares, derribando los maderos que servían de puente, bien por vicio, malicia o descuido.

|

| Imagen publicada por Manuel Gómez de Valenzuela en Cuadernos de Estudios Bórdanos LXIII, 2020. Abastecimiento de madera de construcción en Zaragoza (siglos XV al XVIII) |

Tras la conquista de Navarra en 1512 por parte de Fernando el Católico, los aguerridos almadieros chesos consiguieron de Fernando el Católico la exención tributaria del Castillaje y del Merinaje en 1515, motivo que aceleró el tráfico almadiero. Así, en 1525, se contabilizó el paso por Sangüesa de 150 navatas por valor de 10.000 ducados; en 1574, 296 solo entre los meses de enero y marzo; y en 1587 solo en un pedido se bajaron 1000 fustas de haya para fabricar los remos para la Real Armada de su Majestad Felipe II. Entre aquellas almadías, a modo de curiosidad, se bajaron troncos de excepcional longitud destinados a la Sala Grande de la Casa de la Diputación del Reino de Zaragoza. Se trataba de troncos de 48 palmos, es decir, “cuarentayochenes” (2) equivalentes a 9,6 m, cuando la medida más común en la Val de Hecho era de 18 palmos “dieziochenes” que equivalían a 7,6 m.

Aterra pensar cuántos troncos procedentes de los montes de Ansó, Hecho, Aragüés, Aísa, Borau y Canfranc deben estar incluidos en los palacios e iglesias de Zaragoza, sobre todo durante los siglos XV-XVIII, cuando en Zaragoza florecía una economía pujante. O cuántos “pinavetes” o abetos de buen porte se flotaron por el Ebro hasta Tortosa, y ,de allí, a los Alfaques para los arsenales de Cartagena, Cádiz y El Ferrol, con la finalidad de construir navíos, galeras y remos para las Armadas Reales de España.

Cambiando de valle y de río, en 1590, se tienen noticias de sacas de madera de diferentes dimensiones: veintenos, catorcenos, decenas y sezenos en el valle de la Garcipollera a cargo del señor del lugar, Sancho Abarca, en los montes de Acín y Larrosa, para ser barranquiados por el río Ijuez hasta el ligadero o atadero próximo al molino de Bergosa, cuando el río baja mayenco (Gómez de Valenzuela, págs. 116-117) . Y ya en el río Aragón, armar las navatas para trasladar la carga a Jaca, o tal vez seguir hasta Zaragoza. Aunque sabemos que la tala la hicieron habitantes de Castiello, Borao y Aratorés, no se nos dice si la procedencia de la cuadrilla de navateros era de Ansó, Embún, Sigüés o Hecho. Lo más probable es que fueran chesas, porque se sabe que los de Hecho compraban, desde 1515, producción maderera en Villanúa y San Juan de la Peña, así como en Canfranc, donde cargaban con fustes de tamaño excepcional para las arboladuras de las grandes carabelas y veleros.

La gran demanda de madera para edificios en Zaragoza en el siglo XVII disparó la actividad navatera. Sería prolijo entrar en detalle y contabilizar las numerosas anotaciones conservadas al respecto. Baste recordar que en 1609 un solo mercader compró 15.000 maderos durante 5 años a los de Hecho. Y que, en Aragüés del Puerto, en 1626, se vendieron 1.400 maderos de pino, y que, tras hacerlos descender por el pequeño río Osia (afluente del Subordán) fueron depositados en Berdún. El trasiego de navatas fue tan elevado que, en 1604, el Concejo de Berdún levantó quejas contra los navatertos chesos a los que acusaba de haber derribado un puente de maderos para pasar con más facilidad sus cargas. Los cortes y las ventas llegaron en aquellos años a tal punto que la Junta General del Valle de Hecho, ante el temor de perder la reproducción natural de los árboles, llegó a prohibir la tala de árboles y, en 1628, tomar serias medidas para limitar la tala y la salida de troncos con sanciones de hasta 100 libras jaquesas.

Por otra parte, de la importancia y de lo valiosos que eran los abetos que salían del Pirineo, nos puede dar buena cuenta el hecho de que en 1678 en la Ciudadela de Jaca, el Proveedor de las Armas Reales, un tal Lorenzo Labastida, infanzón y vecino de Jaca que junto a su socio, también infanzón y vecino de Jaca, propietario de los bueyes imprescindibles para el arrastre de los troncos, se encargaba de “arbolar los navíos y galeras de las armadas reales y otras de España de su Majestad, el rey de España”, en un área de actuación que abarcaba toda el norte de la provincia de Huesca, desde Ansó hasta el Sobrarbe. Al respecto de los negocios y actuaciones de Lorenzo de la Bastida, que debieron ser muy numerosa, nos ha llegado la referencia concreta de que " 32 de sus bueyes destinados para arrastrar la madera hasta los ríos pastaban en el monte de la Espuña, llamado Val de Cereça, y término del lugar de Ossin" (Moreno, págs. 320 y 321)

El siglo XVIII, siglo de la Ilustración, es otro siglo de gran auge almadiero por el río Aragón, ahora también surcado por roncaleses del río Esca y salacencos del río Salazar. Gran parte de este auge se debió a los grandes proyectos del rey ilustrado Carlos III: la construcción del dique del Bocal, necesario para desviar las aguas del Ebro y construir el Canal Imperial, así como la necesidad de continuar el aporte de mástiles para los barcos de la Armada. Tan solo en 1770, para construir la presa y obras anejas, fueron necesarios 18.480 pilotes de pino.Y en 1774 se llegaron a bajar por el río Aragón 24. 265 maderos. Y solo por el río Esca, según testimonio dado por la aduana de Salvatierra de Aragón, en 10 años, del 1764 al 1774, pasaron unos 50.000 maderos en almadías preparadas en en buena parte en Burgui.

Algo que no disminuyó, más bien al contrario, fueron los peajes a los que se veían sometidos los chesos al pasar por el Reino de Navarra que en 1678 había alcanzado, en reciprocidad a lo efectuado por las Cortes aragonesas, al 20 %. De nada servían los derechos que Fernando el Católico les había otorgado en 1515, confirmado en 1680 por Carlos II. El asunto tomó tal calibre que el brazo de caballeros e hidalgos de Aragón presentó en las cortes de 1702 la propuesta, ciertamente descabellada, de desviar el río Aragón por Sos del Rey Católico y Castiliscar con la finalidad de no pasar por Navarra. Y en 1768 surgió otra propuesta, algo más razonable, del capitán zaragozano Mariano Monroy, la de elaborar un proyecto para construir un canal para riego y transporte de madera tomando agua del río Aragón a la altura de Escó para desembocar en el Ebro.

Fueron momentos en los que tampoco se dejó de lado el fortalecer los buques de la Armada española. En este sentido, escueta pero reveladora, resulta la referencia que nos dejó el naturalista, jurista e historiador, Ignacio Jordán de Asso en 1789, al hablar de la explotación maderera, cuando nos dice que “… se ha abierto carretera nueva en el monte de San Juan de la Peña para la conducción de los árboles destinados para la real Armada” (Asso, pág. 50), de donde se seguían sacando abetos o pinabetes de gran porte. Y, aunque Jordán de Asso no nos aclara por dónde bajaban esos abetos para la armada del rey Carlos III, parece lógico que, por cercanía, esa carretera condujera al cercano ligadero o atadero de Santa Cilia, del que nos han llegado noticias de su existencia por tradición oral. Asunto este que también ocupaba al vecino rey de Francia, Luis XIV, que muy cerca, al otro lado de la frontera, en el Pirineo francés, estaba haciendo lo propio. De ello ha quedado una espectacular huella en el "camino" tallado en la roca de un acantilado del valle del Aspe, en 1772, por 3000 hombres, a lo largo de 1200 metros con 4 metros de ancho y otros 4 de alto, por donde los bueyes arrastraban los troncos destinados a la armada francesa. Para, una vez depositados en el cauce de la Gave del Aspe, ser conducidos por los radeliers de Cominges hasta el mar en radeaux (balsas).

A pesar de que la libre navegabilidad por los ríos se consiguió por Real Cédula en 1806, los aragoneses seguían pagando peaje al pasar por Sangüesa en 1817. La Guerra de la Independencia y las sucesivas Guerras Carlistas mermaron el tráfico maderero por el río Aragón. Pese a ello, el flujo almadiero continuó durante el todo el siglo XIX. Sin embargo, algo iba a cambiar de forma drástica en el transporte de madera en la cabecera del río Aragón y en el río Gállego, la llegada del ferrocarril. Su presencia en Jaca en 1893 supuso una auténtica inflexión para el tráfico de madera por vía fluvial y una verdadera estocada para los navateros que bajaban por el río Gállego.

En efecto, el transporte de madera desde Jaca por ferrocarril fue una practica consolidada en los primeros años del siglo XX; así quedó acreditado en 1902, cuando se construyó un muelle especial para la carga y descarga de madera en la estación de ferrocarril . Por otra parte, no es menos cierto que por el Subordán seguían bajando navatas. Así lo atestigua una noticia que aparece el 2 de mayo de 1903 en el periódico jaqués La Montaña donde los chesos se quejaban de que no poder flotar todas las almadías que habían preparado."Aprovechando la pequeña crecida del río, se botaron algunas almadías de las muchas que hay preparadas, y como no hay otra vía para bajarlas, dado lo poco que ha nevado, tememos no poder dar salida a la gran cantidad de madera contratada y que se encuentra en la orilla del río”. Sin embargo la reciente construcción de la carretera de Puente la Reina a Hecho iba a alterar la conducción de madera por el río Subordán. Así me lo confirma Paco Cavero, de 81 años, natural de Hecho que recuerda hablar a sus antepasados: "En el momento en que llegó la carretera a Hecho (1903), los maderos, que antes bajaban en navatas, primeramente se cargaban en galeras tiradas por caballerías hasta Jaca, y luego ya, cuando se pudo, en camiones".

Sin embargo la saca de madera desde Oza a Hecho continuó siendo tarea ardua hasta el verano de 1928, fecha en la que "podrán ya circular carruajes por lo adelantado que estaba el camino a Oza" ( EPA, 6 de abril de 1928)

En ese mismo año, 1903, llegaban por ferrocarril a Jaca 500 obreros de Granada y Jaén, contratados por el negociante en maderas señor Bañón, para la corta y extracción de pinos en los los montes de Ansó, Fago y Aísa, que se añadían a los 200 hacheros que estaban cortando madera en lo montes de Ansó, que habían llegado desde Cuenca para elaborar traviesas de ferrocarril para la Compañía del Norte y ser conducidas por los ríos Veral y Aragón hasta el Ebro.

También en 1919 el periódico La Unión de Jaca daba la trágica noticia de cuatro almadieros de Sigüés que bajaban por el Subordán y que : “al llegar a un puente para servidumbre de Javierregay, chocó la almadía y sepultó a Eusebio Aduaín, de Sigüés que falleció poco después. Con la víctima marchaban sobre la almadía, un hijo y dos convecinos suyos".

Estaba claro que los primeros años del siglo XX fueron tiempos de una fuerte explotación del bosque, tan claro como que el transporte fluvial de la madera empezó a morir hacia 1920. Las obras de regulación de los ríos pirenaicos, impulsadas por la creciente presión de las compañías eléctricas y de los regantes, con la construcción de presas, bloquearon los cauces empleados por los navateros.

A ello se añadió el hecho de que con el dictador Primo de Rivera la fiebre de la construcción de carreteras llegó a todas partes. El resto lo hicieron los camiones que accedían a los principales valles y obligaron a los navateros a dejar el oficio. El último documento oficial que consta en la cuenca del río Aragón data del 16 de junio de 1936 y fue expedido por el alcalde de Berdún. La última almadía que bajó por el río Salazar data de 1951 y un año después, en1952, terminó la actividad en el Esca cuando entró en uso el pantano de Yesa.

Algunos navateros portan indumentaria propia del Alto Aragón, inspirada en la de los pastores del Pirineo Aragonés: sombrero de Caspe sobre trajes populares corrientes tapados por una zamarra o espaldero de piel de cabra y pies albergados en piales y abarcas. La foto, de Francisco de las Heras, realizada hacia 1915, en la que se observa a comarcanos manejando los troncos con sus ganchas, parece corresponder a la confluencia de un arroyo con un río de la Jacetania. Los troncos una vez cortados, entre junio y enero, eran despojados por los hacheros o picadores (desembosque). Luego eran arrastrados por un artilugio de cadenas (basal de tirar fusta), como se observa en la foto, por uno o dos machos o mulas, o por bueyes (barranqueo). Previamente se perforaban los troncos por cada uno de los extremos y se pasaba una clavija de hierro que se enganchaba de las cadenas para, de uno en uno, bajarlos a la orilla del río hasta el ligadero o atadero, para confeccionar las navatas o trasladarlos por carros por vía terrestre.

GANCHEROS POR EL RÍO ARAGÓN A SU PASO POR JACA

(1) Almadías y Navatas: En la documentación conservada a lo largo de los siglos en Aragón occidental (desde el río Gállego hasta Navarra) solo se habla de almadías y a sus tripulantes los llaman almadieros e incluso se emplea el verbo almadiar. Ello demuestra que "navata" es palabra sobrabesa y ribagorzana (Gómez de Valenzuela, pág. 20 en Abastecimientos)

La primera vez que yo he visto escrito navatas en la zona de Jaca ha sido en un librito titulado Cosas de Jaca, escrito en 1900 por Francisco Quintilla, director del Pirineo Aragonés: "… cuando la liquidación de las nieves del Pirineo aumenta el caudal del río Aragón, se transportan á los centros comerciales grandes remesas de maderos convertidos en "NAVATAS”; y en otra publicada por Julio Soler en 1912 (pág. 32).

(2) Los troncos se clasificaban por su longitud medida en palmos: desde ochenes, los más cortos, de 1,6 metros, hasta los cuarentenes de 9,6 metros y el grosor por manos (10 centímetros).

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

ALEGRÍA SUESCUN, David. Sangüesa, ciudad hidráulica (siglo XII-XIV)file:///Users/nuevomac/Downloads/Dialnet-SanguesaCiudadHidraulicaSiglosXIIXIV-2190993.pdf

ALEGRÍA SUESCUN, David. La Presa del río Irati entre Liédena y Sangüesa. tps://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=LA+PRESA+DEL+RÍO+IRATI+ENTRELIÉDENA+Y+SANGÜESA

ASSO, Ignacio. Historia de la economía política de Aragón. Licencia en Zaragoza por Francisco Magallón, 1798.

BALCELLS , Enrique. Almadías y almadieros: el interés de su estudio histórico. Jaca, 1983.

CUCHÍ, Jose Antonio: El transporte fluvial de madera por el río Gállego. (Provincias de Huesca y Zaragoza. Huesca 2019. file:///Users/nuevomac/Downloads/Dialnet-El TransporteFluvialDeMaderaPorElRioGallegoProvinci-8091988.pdf

GARRIDO, LANDÍVAR, Emilio. Las almadías en su entorno por Marcilla. file:///Users/nuevomac/Downloads/Dialnet-LasAlmadiasEnSuTramoPorMarcilla-7275789.pdf

GUERRERO ASPIROZ Mª Carmen Aspurz Estudios de las almadías en sus diversos aspectos históricos, geográficos y culturales. https://www.culturanavarra.es/uploads/files/01_CEEN59_0007-0024.pdf

GÓMEZ, Alberto. "La historia del Boalar de Jaca”https://digital.csic.es/bitstream/10261/128594/3/Fillat_Gomez_Boalar_Jaca_Gaceta201.pdf. Gaceta IPE, diciembre 2015, Nº3.

GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel. Los linajes de los Abarca, señores de la Garcipollera y Serué (Siglos XV a XVIII). Asociación Sancho Ramírez. Jaca. Amigos del Serrablo. Sabiñánigo. Huesca, 2022.

GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel. Abastecimiento de madera de construcción en Zaragoza (Siglos XV al XVIII). Separata de Cuadernos de Estudios Borjanos. Institución “Fernando el Católico”. Borja, 2020.

IDOATE, Florencio. Almadías. Ed. Diputación Foral de Navarra, col. “Temas de cultura popular”, n.º 38. Pamplona, 1977.

IDOATE, Florencio. Almadías, en “Navarra. TCP”, núm. 38. Pamplona, 1983.

MORENO, Juan Carlos. La Ciudadela de Jaca. Las relaciones entre los habitantes de Jaca y el Castillo de San Pedro desde sus inicios hasta 1700. Edita Asociación Sancho Ramírez e Instituto de Estudios Altoaragoneses. Jaca, 2015.

NAVARRO REVERTER, J. Transportes fluviales. En Revista Forestal, Económica y Agrícola, Tomo V. Madrid, 1872 (Págs. 6-93 y 113-194).

QUINTILLA ARAMENDÍA, Francisco. Cosas de Jaca . Ligeras descripciones. Jaca,1900.

PALLARUELO, Severino. Las navatas. El transporte de troncos por los ríos del alto Aragón. Monografías del Instituto aragonés de antropología. Huesca, 1894.

PIQUERAS Juan y SANCHIS Carme. EL transporte fluvial de madera en España. Cuad. de Geogr, 67/70, 127-162. Valencia, 2001.

SAMPEDRO, J.L. El río que nos lleva. Plaza Janés, 1961.

CRUCHAGA PURRO, J. Un estudio etnográfico de Romanzado y Urraúl Bajo, “Ceen”, núm. 5, 1970, pp. 175-181.

No hay comentarios:

Publicar un comentario